この世界には5歳を迎えられずに死んでしまう子どもが1年で520万人以上います。

生活している環境や飲んでいる「水」「害虫」が主な原因です。

ユニセフはそんな子どもを世界から無くすために地道な活動を続けています。

そこでこの記事では【ユニセフの活動内容と将来への目標】についてくわしくご紹介していきます!

スポンサーリンク

目次

ユニセフの具体的な活動内容は?

「5歳の誕生日を迎えれるように」

世界には5歳の誕生日を迎えることが出来ないまま、亡くなってしまう子どもが約520万人もいます。

その多くは「安全な水」「ワクチン」「薬」さえあれば助けられた命です。

そこでユニセフは、すべての子どもが乳幼児期に十分なケアを受けることができるように動いています。

予防接種の普及、安全な水と衛生的な環境の確保、栄養改善などの支援をおこなっています。

【この課題での将来的な目標】

ユニセフでは、「2030年までに新生児及び、5歳未満児の防ぐことのできる死亡を根絶する。」という目標を掲げています。

新生児死亡に関するデータを有する世界195ヵ国のうち、この目標を達成している国は118ヵ国あります。

残りの国を助けるためには、さらに取り組みをスピード感を持って進めなければなりません。

スポンサーリンク

「エイズ対策」

エイズによる年間死亡数は、2005年の190万人をピークに、2017年には94万人にまで減少しています。

エイズの治療ケアや、感染予防に関する研究に成果が見られます。

12月1日は「世界エイズデー」。

エイズの予防活動のため、世界が一体となって取り組むことを目的に制定されました。

世界が一体となって活動するとはいっても、まだまだ問題意識の低い国も多いです。

エイズは、10歳から19歳の青少年の主な死亡原因となっています。

HIV感染者の年齢別グループのうち、エイズによる死者数が減少していないグループがこの青少年層です。

【この課題での将来的な目標】

ユニセフが目指すのは「エイズのない世代」の実現です。

エイズのない世代とは、HIVに感染せずに誕生し、感染しないまま20歳を迎える世代のことです。

「安全な水を」

人間が生きるうえで水と衛生は大きな問題です。

汚れた水や不衛生な環境は、感染症を引き起こしてしまいます。

下痢などで命を落としてしまう子どもも少なくありません。

ユニセフは、多くの子どもたちに清潔な水を届けられるように活動しています。

井戸などの給水設備を作ったり、衛生的な生活が送れるようにトイレを設置。

学校教育や保健所を通じて、石けんを使った正しい手の洗い方などの衛生習慣を広める活動を進めています。

ここでのユニセフの目標は、「安全に管理された飲み水」「安全に管理された衛生施設」をかかげて活動しています。

そのためには、これほどにないほどの規模で世界的な活動を展開する必要があります。

「栄養失調対策」

世界では毎年約100万人以上の子どもたちが、重度の急性栄養不良によって命の危険にさらされています。

食料が足りず餓死してしまうことも。

健康に育つためのバランスのとれた栄養が摂取できないと、発育阻害・消耗・低体重などの形態になってしまいます。

【この課題での将来的な目標】

ユニセフが目指すのは、「飢えをなくし、栄養のある食糧を十分手に入れられるように、地球を守り続けながら農業を進めること」です。

すべての子どもが美味しく食べ物を食べれる未来を目指しています。

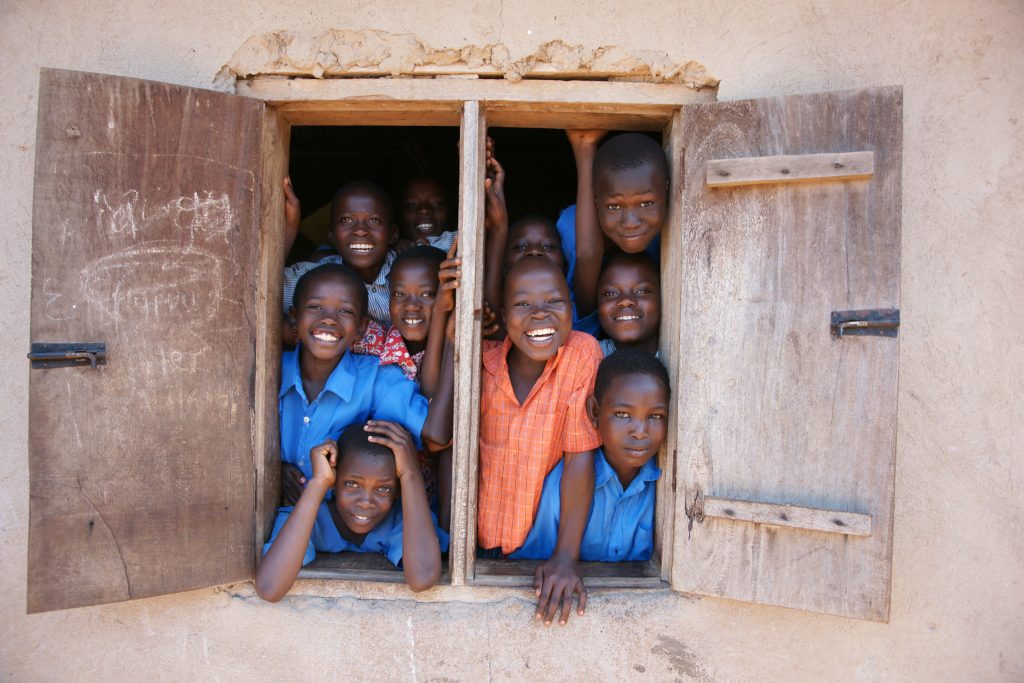

「学校に通えるように」

2000年時点では、世界で1億人もの子どもたちが小学校に通えておらず、その約3分の2は女の子でした。

2016年の時点でも、いまだに約6300万人の子どもが小学校に通えていません。

小学校に通っていない子どもの割合が、世界で最も高い地域はオセアニアの7%でした。

小学校だけでなく、中学校、高等学校に行けていない子どももたくさんいます。

すべての子どもたちに質の高い教育を提供すること。

あらゆる種類の差別と不公平を撤廃することに重点を置きつつ、教育支援をおこなっています。

【この課題での将来的な目標】

ユニセフが目指すのは、「すべての人に公正な質の高い教育を確保し、生涯学習の機会を促進すること」です。

日本には、「学校に行きたくない小中学生」がたくさんいるわけですから皮肉なものです。

とは言え、一人一人さまざまな理由があるので、絶対に学校に行かなければならないわけではないです。

「暴力から子どもを守る」

子どもへの暴力は、学校、児童養護施設などいたるところで確認されています。

家庭内で家族や兄弟から受けることもあります。

誰にも見つけてもらえずに、苦しい思いをし続けている子どもがたくさんいます。

そしてその暴力は、子どもの発達過程において深刻な影響を与えます。

【この課題での将来的な目標】

平和な日本でも、子どもに対する暴力をなくすことは容易ではありません。

SOSをあげることの難しい貧しい国ではさらなる時間を要するでしょう。

でもあきらめたらそこで試合終了ですから、地道に取り組んでいくしかありません。

「ジェンダーの平等」

ジェンダーとは、身体的な性別ではなく社会的な立場での性区別です。

つまり「男は仕事」「女は家事・育児」といった、根拠のない役割分担や決めつけのことです。

こうした不平等は長い間、女の子や女性を教育や社会参加などから遠ざけ、未来への可能性を閉ざしてしまう要因になってきました。

状況は確実に改善されてはいるものの、世界の約3200万人の女の子が学校に通えていません。

教育を妨げる原因は、不十分な法整備、家庭の経済問題、女性教員の不足などさまざまです。

すべての女の子・男の子が教育を受けれるように、国家、地方自治体、地域レベルでの政府の活動を支援しています。

ジェンダーに配慮した「子供にやさしい学校」の普及や活動もおこなっています。

【この課題の将来的な目標】

ユニセフが目指すのは「ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化をおこなうこと」です。

性別に関係なく、みんなが平等に暮らしていける社会です。

「緊急支援」

自然災害、紛争などの緊急事態や人道危機の中で、最もつらい思いをするのはいつも子どもたちです。

第二次世界大戦の影響を受けた国々では、たくさんの子どもたちが家族を失い、家を焼かれて町をさまよいました。

ユニセフは設立以来、どんなに厳しい状況でも、子どもたちの命と権利を守るために活動を続けています。

支援物資は「ユニセフ物資供給センター」をはじめとする各地の供給箇所から運ばれます。

ニーズに合わせて届けられる物流システムが構築されていて、緊急事態下において重要な役割を果たしています。

【この課題の将来的な目標】

ユニセフが目指すのは、「全ての人が受け入れられる、安全な都市と住居へ転換すること」です。

すべての子どもが安心して暮らせる世界を目指しています。

ユニセフのマンスリーサポートプログラムはどうなの?

ユニセフでは、1回限りのユニセフ募金の他に、継続して毎月支援できるマンスリーサポートプログラムがあります。

マンスリーサポートプログラムは、1ヶ月あたり1,000円からでき、それ以上は1,000円きざみで自分の好きな金額を指定できます。

マンスリーサポートに参加してしばらくすると、ウエルカムキットが届き、その後は年に4回ユニセフ広報誌が届きます。

募金の領収書は年1回、1月中に前年1月~12月の受領分をまとめて送ってくれます。

その領収書を添付して確定申告すれば、寄付金控除をうけることができます。

しかし最初に設定した金額が、ちょっと苦しくなる場合もありますよね。(笑)

そんな時も電話やインターネットで、金額を変更することができるので安心です。

金額の変更ではなく、もう続けるのが無理だとなった場合でも、電話かインターネットですぐに解約することができます。

ユニセフとは?具体的にどんな活動をしてるの? まとめ

私が特に印象的だったのが水と衛生についてです。

私たちは毎日、当たり前のように水を飲んでいるし、お風呂に入って汚れを落としたりしています。

でも貧しい子どもたちにはそれが出来ず、汚れた水を飲むしかありません。

喉が渇いてしまうから飲むけれど、それが命を落とすことにつながっています。

世界中の子どもたちが、当たり前のことを当たり前にできる環境づくりのために、ユニセフを活動をし続けています。

私がこれまで寄付してきた中で、もっとも手ごたえがあった寄付先をご紹介します。

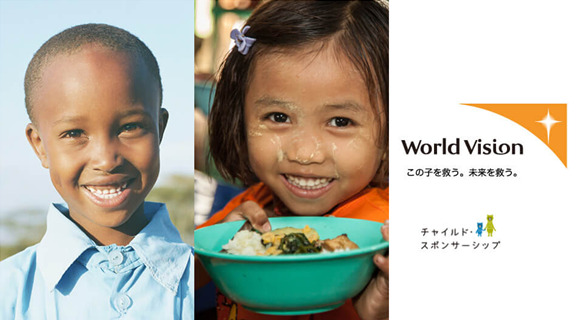

ワールドビジョンのチャイルドスポンサーシップという寄付で、厳しい環境にいる海外の子ども1人と「手紙や写真のやりとり」ができます。

しかもその子とやりとりができるのは自分だけ。

飽きっぽい私でも6年続けています。

特定の子のことを思い浮かべながら支援できるので、サポート出来ている充実感が強いです。

さらに希望すればその子が住んでいるところへ「現地訪問」することも可能。

ぜひチェックしてみてくださいね。

➤➤➤【1人の子どもと1対1の支援プログラム】