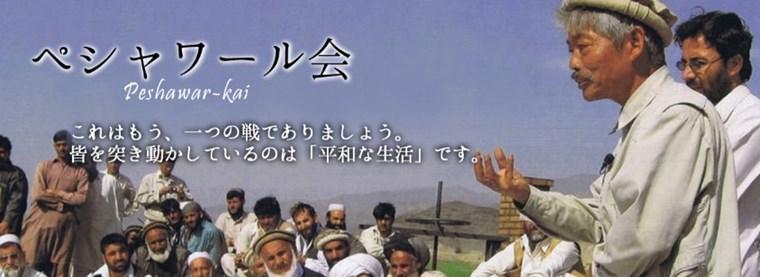

ペシャワール会は、パキスタンで医療活動をしていた中村哲医師を支援するために作られたNGO団体。

中村哲医師が亡くなったあとも、パキスタンとアフガニスタンで活動してます。

とは言え、寄付をしても大丈夫な団体なのかと不安な方もいるのではないでしょうか。

そこでこの記事では【ペシャワール会の評判について】くわしく検証していきます。

忙しい方のために結論

ペシャワール会は、2025年現在も信頼できる活動実績を持ち、SNSなどでも多くの共感を得ています。

現在もアフガニスタンでの医療・農業支援を継続。

特に批判的な情報も確認されていません。

ただ、支援している実感をより強く感じたいという方は、以下の「子ども1人とやりとりできる寄付」をチェックしてみてください。

➤➤➤【1人の子どもと1対1の支援プログラム】

目次

ペシャワール会の活動内容は?

ペシャワール会は、1983年に設立された日本のNGO団体です。

パキスタンおよびアフガニスタンでの医療・水源開発・農業支援などをおこなっています。

代表者は中村哲医師で、現地で医療団体を結成。

パキスタンとアフガニスタンで活動していました。

しかしアフガニスタンで名誉市民権を得た2ヶ月後の2019年12月。

車で移動している最中に何者かに銃撃され、病院へ搬送される途中に亡くなられています。

中村さんは、現地の干ばつ問題を受け、水路の建設や農業支援にも乗り出し、「命の水」と称されるプロジェクトを成功させました。

2001年に干ばつで荒れた農村の復興活動に着手。

自給自足の農村回復を目指し、穀物や野菜、果樹などの栽培、畜産もおこないました。

アフガンで干ばつが深刻化した時には、飲み水や農業用水の確保のために、飲料用井戸を再生して水源確保にも取り組みました。

その後は、村上優会長が中村哲医師の遺志を引き継いでいます。

そして2025年現在の活動は以下の通り。

診療所の運営(2021年に活動再開)

水路・灌漑設備の維持管理

農業・畜産支援

教育・衛生活動

特に「マルワリード用水路」を中心とする水源開発は、100万人以上の生活を支えています。

最近も公式HPで活動報告が更新されており、現地での継続的な支援が確認できます。

ペシャワール会への批判や悪評は?

ペシャワール会について、ネット上で声を調べてみました。

しかし批判的な意見はまったく見当たらず、肯定的な口コミはいくつかありました。

ペシャワール会への良い口コミ評判は?

ペシャワール会に対しての良い口コミや評判をまとめました。

亡くなった命を悼みつつ、都市部以外の地方の報道は僅か。ペシャワール会のHPに、「住民の再開を求める声も多く、医療スタッフも戻り、安全を確認して8月21日に診療所を再開しました」とあった。

そんなアフガニスタン人の姿も、伝わるといいな。

引用元:Twitter

まずは、家に余っているポスト切手やハガキを送ることからスタートします。

ご賛同いただける方、ご協力宜しくお願いします。

引用元:Twitter

アフガニスタンの人たちが少しでも救われることを祈って。

引用元:Twitter

ペシャワール会の中村哲氏とは?

ペシャワール会の代表だった中村哲氏は、福岡県出身の脳神経内科専門医師でした。

国内の病院で勤務し、1984年に日本キリスト教海外医療協力会から、パキスタンのペシャワールへ派遣されます。

その後、パキスタンとアフガニスタンで20年以上も医療活動に従事。

またアフガニスタンの現状を伝えるべく、様々な書籍も執筆されました。

2019年には、アフガニスタンでの長年の活動が認められたことで、名誉市民権を授与されています。

しかし名誉市民権を得た2ヶ月後の2019年12月に、車で移動している最中に何者かが銃撃。

病院へ搬送される途中に亡くなりました。

ご遺体は日本へ搬送され、福岡市の斎条で告別式がおこなわれました。

2021年にアフガニスタン政府が、中村氏の肖像をデザインした切手を発行。

このことからも、中村氏の活動が現地の多くの人々を支えたものであったことが分かります。

ペシャワール会に寄付して大丈夫?

ペシャワール会は一時活動を休止していました。

しかし現在、活動再開の報告がホームページ上で発表されています。

2025年現在も信頼できる活動をおこなっており、SNSなどでも多くの共感が寄せられています。

寄付金控除は受けれない

ペシャワール会は、国際NPO団体ですが認定NPO法人ではありません。

そのため、寄付をしても個人が「寄付金控除」を受けることができません。

節税を目的にしている方には向かない可能性があります。

ペシャワール会の評判や批判は? まとめ

まとめますと、ペシャワール会への批判や悪評はまったく見当たりませんでした。

ただ代表の中村哲医師が2020年に亡くなったことで、ペシャワール会じたいがどうなるのかという不安の声がありました。

2025年現在は、中村氏の遺志を引き継いで活動を再開しているようです。